KhPape.blog heißt die neue Adresse, auf der die meisten Beiträge dieses Blogs ebenfalls zu lesen sind.

Ab Januar 2017 erscheinen neue Beiträge nur noch auf der neuen Seite.

Ich freue mich über Besuche auf der neuen Seite!

KhPape.blog heißt die neue Adresse, auf der die meisten Beiträge dieses Blogs ebenfalls zu lesen sind.

Ab Januar 2017 erscheinen neue Beiträge nur noch auf der neuen Seite.

Ich freue mich über Besuche auf der neuen Seite!

Youtube hat es vorgemacht: Mit Videos lässt sich Wissen „anschaulich“ vermitteln. Für das Selbst-Aufnehmen von Videos braucht man heute kein teures Equipment mehr, im einfachsten Fall genügt ein Smartphone. Kurze Lern- oder Erklär-Videos sind heute oft Bestandteil des Corporate Learning. Schaut man sich diese Videos genauer an, dann erklärt häufig jemand etwas mit Blick in die Kamera. Die Person im Bild ist zwar auch interessant, aber eigentlich genügt da auch ein Foto. Die relevante Information steckt in der Audiospur.

Das hätte mehrere Vorteile. Dem gesprochenen Wort kann man auch nebenbei folgen, beim Autofahren, in der Bahn, beim Joggen, auf dem Weg zum nächsten Termin, beim Kochen, …. Und auch die Produktion wird deutlich einfacher: Kein Beleuchtungsproblem, kein Kleidungsproblem, keine Suche nach einem passenden Hintergrund – und die Bereitschaft für ein Ton-Interview wird auch leichter zu gewinnen sein, als für ein Video-Interview. Podcasts haben diese Vorteile. Sie transportieren ebenfalls 100% der gesprochenen Informationen. Nur in den Fällen, wo es auf das Handeln an Geräten ankommt, oder visuelle Aufbereitung nötig ist, hat das Video einen echten Vorteil. Sonst genügt die Tonspur.

Bild: InspiredImages bei Pixabay

Um Informationen richtig einordnen zu können, braucht man eine Vorstellung vom Kontext, in dem sie entstanden oder gültig ist. Das kennen wir von Texten: Man muss viel Einleitendes schreiben, um die Leser auf die richtige Fährte zu setzen. Gekonnt aufgenommene Videos weisen mit der Umgebung ganz automatisch auf den Kontext hin. Podcasts tun sich da etwas schwerer, können aber durch stimmige Hintergrundgeräusche ebenfalls eine Kontext-Atmosphäre schaffen. Geht das nicht, muss der Kontext beschrieben werden. Gute Beispiele dafür kennen wir alle aus dem Radio.

Sprechen ist die natürlichste und am meisten eingeübte Form der menschlichen Kommunikation. In jedem Gespräch achten wir auf die Wirkung unserer Worte beim Anderen. Zumindest stellen wir Vermutungen darüber an, wie das Gesagte wohl ankommen wird. Entsprechend machen wir Pausen, betonen etwas oder ändern die Sprech-Geschwindigkeit. Damit liefern wir meist unbewusst viele Informationen, z.B. für wie wichtig wir etwas halten, was bei den Zuhörenden besonders ankommen soll, und was beiläufig erwähnenswert ist. Diese Text-Begleit-Informationen lassen beim Zuhörenden leichter ein Bild entstehen, als beim Nur-Lesen eines Textes. Ganz besonders, wenn es Originalton ist. Vom Experten selbst formuliert und ausgesprochen, werden diese Text-Begleit-Informationen authentisch und unverfälscht transportiert. Bei jeder Umwandlung in schriftlichen Text – oder durch einen anderen Sprecher – geht immer etwas verloren.

Bild: PuorquoiPas bei Pixabay

Wenn also im gesprochenen Wort von Experten – vielleicht sogar mit passendender akustischer Umgebungs-atmosphäre – alle wesentlichen Informationen transportiert werden können, dann sind Podcasts eigentlich ein gutes Medium um authentisch Informationen zu transportieren. Lernen von Originalen ist immer besser als Informationen von Trainern aus zweiter oder dritter Hand aufbereitet zu bekommen. Und recht einfach ist es heute auch, Audio-Aufnahmen zu erstellen. Ein Hand-Mikrofon für 50 € an einem Smartphone wirkt schon Wunder bei der Tonqualität. Und wer es professioneller angehen möchte, für den gibt es gute Audio-Rekorder zwischen 90 und 400 €.

Und weil fast alle Experten immer gut über Ihr Thema sprechen können, braucht es nur ein wenig inhaltliche Vorbereitung z.B. beim Interviewer. Ein gutes Gespräch ist viel schneller aufgenommen, als es braucht um den gleichen Inhalt in einen verständlichen Text zu gießen. Und wenn man ein wenig weiterdenkt, dann wird es ganz sicher bald gute Spracherkennungs-Software geben, die ganz automatisch zusätzlich einen Text aus dem gesprochenen Wort für all diejenigen erstellt, die lieber lesen wollen. Es macht also in mehrfacher Hinsicht Sinn, sich mehr auf das gesprochene Wort zu fokussieren.

Vom Mikrofonabstand bis zur Umgebungsauswahl, vom Gesprächskonzept bis zum Zeitrahmen, vom Aufnahmeformat bis zum Verteilweg – das ist alles nicht sonderlich kompliziert, will aber auch beherrscht sein. Das beste Mittel: Einfach anfangen. Dabei entstehen die wesentlichen Fragen ganz automatisch. Und man hört ja auch immer gleich die Ergebnisse. Deshalb schon möglichst bei der Aufnahme Kopfhörer tragen! Übung macht auch hier den Meister.

In einem Wiki hat Simon Dückert sehr systematisch alle Themen aufgelistet, zu denen man als Podcast-Hörer Fragen haben könnte. Dort erhält man Tipps für Podcast-Apps und auch einige Links zu Podcasts und Podcast-Verzeichnissen.

Bild: eak_kkk bei Pixabay

Für einen ersten Überblick sind auf Podlist.de eine Auswahl deutschsprachiger Podcasts zu finden. Einige Podcast-Episoden dauern mehrere Stunden, andere nur 10 bis 15 Minuten. Und alle hört man am besten mit Kopfhörern am Smartphone. Hier nur drei Beispiele für die Bandbreite möglicher Lern-Themen:

Simon Dückert und Ulrich Schmidt, die gemeinsam den Podcast „Knowledge on Air“ betreiben, haben beim CorporateLearningCamp CLC16 auf der Bühne einen Podcast über Podcasts produziert. Eine Hörempfehlung für alle, die anfangen wollen! Die KoA-Podcasts sind zudem vorbildlich mit „Shownotes“ versehen, die eine inhaltliche Orientierung geben und Links zu weiterführenden Infos enthalten.

Ich werde jetzt auch beginnen, Erfahrungen mit ersten Podcast-Produktionen zu sammeln. Podcasts haben aus meiner Sicht ein großes Potential fürs Lernen, gerade wenn es gelingt Experten selbst zu Wort kommen zu lassen. Auch dafür braucht man Erfahrung. Und die gewinnt man nur durchs Tun.

Bildung sieht ihre Aufgabe und ihr Kerngeschäft bis heute darin, Wissen und allenfalls Kompetenzen zu vermitteln. Egal, in welcher Schul- und Unterrichtsform ein Mensch unterkommt: der komplette Apparat ist darauf ausgerichtet, ihm und ihr etwas zu vermitteln. Bis heute hängen wir stärker als der Gläubige an seinem Gott an der irrigen Vorstellung, in der Bildung tatsächlich Wissen zu vermitteln. Und so sieht denn auch die Bildungspraxis aus – vom Kindergarten bis ins Doktorandenseminar: Menschen inszenieren mehr oder weniger lust- und glanzvoll „ihr Wissen“ vor Publikum.

Und das, obwohl wir nicht erst seit gestern sehr ausführlich, präzise und empirisch abgesichert darüber informiert sind, dass Mann und Frau Wissen weder vermitteln noch teilen (noch lehren!) können. Auch Kompetenzen und Fähigkeiten können nicht vermittelt werden. Gleichwohl hält das gesamte Bildungssystem in seiner Praxis und Zertifizierungskultur unbeirrt daran fest. Die Forschungslage zu dieser komplexen Thematik findet sich übrigens in ihrer ganzen Breite und Tiefe hervorragend aufgearbeitet…

Ursprünglichen Post anzeigen 1.390 weitere Wörter

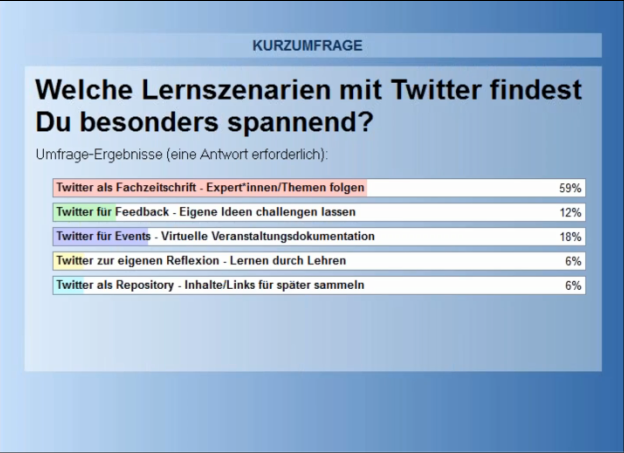

Wer sich Twitter als Learning-Tool noch gar nicht vorstellen kann, sollte sich diese Aufzeichnung vom Freitag, den 16.09.2016 ansehen.

Simon Dückert erklärt sehr anschaulich wie man sich Twitter als Networking-Tool erschließt. Mich hat er zum Kommentieren eingeladen. Zwischendurch bringt auch +Harald Schirmer seine Twitter-Erfahrungen mit ein.

Mir scheint das eine kurzweilige und gelungene Einführung ins Netzwerk-Lernen mit Twitter zu sein. Wagen Sie sich ran – es lohnt sich gerade für Learning Professionals. In Netzwerken wird schon heute am meisten gelernt, da sollten wir selbst ganz vorn dran sein.

Das ist keine neue Idee, nur geht das heute sehr viel leichter. Wenn wir von 90% informellem Lernen in Organisationen ausgehen, dann ist das immer Lernen in Netzwerken, in persönlich erreichbaren Netzwerken. Das persönliche Netzwerk besteht aus Menschen und allen zugänglichen und mir bekannten Informationsquellen (die ja alle mal von Menschen erstellt wurden). Die technischen Möglichkeiten erhöhen heute „nur“ die Erreichbarkeit. Über Soziale Medien kommen wir heute an Experten, die ich sonst nie erreichen würde. Und auf einfache Weise kommen wir heute an Dokumente, Videos, Online-Kurse – ohne uns aus dem Haus begeben zu müssen.

Bild: terimakasih0 bei Pixabay

Wenn sich also unsere Zielgruppen alle Informationen für ihren Entwicklungsprozess immer leichter selbst beschaffen können, hat das natürlich Auswirkungen auf unser „Geschäft“ als Corporate Learning Professionals. Zumal das Bewusstsein dafür steigt, dass ja ohnehin der allergrößte Teil des betrieblichen Lernens in Eigenregie der Mitarbeiter stattfindet. Ein Teil unseres Jobs war es bisher, die nur schwer zugänglichen Informationen Zielgruppen-spezifisch aufzubereiten und anzubieten. Der Anteil der schwer zugänglichen Informationen wird gerade kleiner und irgendwer bietet unsere bisherigen Themen gut aufbereitet ganz bestimmt irgendwo im Internet an. Welch Glück für uns, dass das Internet so unübersichtlich und groß ist. Noch sind es nur wenige, die dort die besseren Antworten auf Ihre Fragen finden.

Wer sein persönliches Netzwerk befragt, wird schneller auf gute, hilfreiche Informationen stoßen. Das heißt, je mehr Mitarbeiter ihre persönlichen (Lern-)Netzwerke ausbauen und pflegen, umso weniger werden Sie unsere klassischen Lern-Angebote belegen. Aus meiner Sicht sind persönliche Netzwerke der wichtigste Schlüssel für die Entwicklung eines jeden Mitarbeiters. Wer sein Netzwerk aktiv pflegt und ausbaut, hat mehr Entwicklungs-Chancen. Das „Entwicklungs-Potential“ kann man also auch am Netzwerk ablesen, in dem der Mitarbeiter aktiv ist. Nicht nur bei der Einstellung neuer Mitarbeiter wird man danach fragen, auch bei der Beurteilung der eigenen Mitarbeiter sind Aktivitäten im jeweiligen persönlichen Netzwerk ein aussagekräftiges Kriterium.

Sollten wir Learning Professionals dann nicht unseren Fokus auf das Unterstützen von Mitarbeitern bei Aufbau und Pflege ihres persönlichen Lern-Netzwerkes legen? Auch wenn es weh tut, weil wir dadurch mithelfen unser klassisches „Learning-Geschäft“ unwichtiger zu machen, sollten wir aus meiner Sicht den Schritt in Richtung persönlicher Dienstleister für individuelle Entwicklung gehen. Das Bilden und Pflegen von Netzwerken sollte eine unserer Kern-Kompetenzen sein. Nur so kann ja eine Unterstützung für andere Netzwerker glaubhaft vermarktet werden.

Bild: Ionnaug https://pixabay.com/de/

Lernen in Netzwerken wird ein Schwerpunkt-Thema des CorporateLearningCamps #CLC16. Einen sehr einfachen Einstieg ins Netzwerken mit sozialen Medien bietet Twitter. (Man braucht nur maximal 140 Zeichen schreiben!) Twitter ist übrigens seit 7 Jahren die Nr. 1 der 100 besten Learning Tools in der internationalen Umfrage von Jane Hart. Schon deshalb sollten wir Corporate Learning Professionals Twitter kennen und die Lernwirkungen einschätzen können.

Für Einsteiger gibt es im Vorfeld des CLC16 und der KnowTouch 2016

ein kostenloses Webinar „Lernen im Netzwerk mit Twitter“

am Freitag, den 16.09.2016

von 13.00 bis 14.00 Uhr:

Wer sich ein wenig einlesen will: Simon Dückert hat Twitter für Einsteiger hier im Wiki beschrieben. Ein weiterer Post zu „Twitter als Lernbooster“ hier auf diesem Blog.

Dieser Blogpost ist zuerst erschienen auf http://colearn.de/.

Die Jagd nach Pokémons mit dem Smartphone ist ein neuer Trend in diesem Sommer. GPS-Satelliten, Mobilfunkantennen und WLAN machen es möglich, dass aus einem mobilen Telefon ein Navigationsgerät mit einer Spielkonsole wird. Den Machern von Pokémon Go gelang es eindrücklich zu zeigen, wie virtuelle Realität mit der Wirklichkeit verknüpft wird. Ganz neu ist diese virtuelle Schnitzeljagd aber nicht, und vor allem in der Bildung gibt es spannende Ansätze wie das digitale Lernen nach draussen verlagert werden kann.von Beatrice Krause

Viele Lehrpersonen setzen die Schnitzeljagd als Methode im schulischen Unterricht ein, um Lerninhalte spielerisch zu vermitteln. Doch nicht nur in der Schule, auch in der Erwachsenenbildung kann diese Methode eingesetzt werden. Das Smartphone bietet verschiedene Möglichkeiten für das mobile Lernen.

Educaching

Educaching ist eine Weiterentwicklung von Geocaching, das ursprünglich von Dave Ulme aus Portland/Oregon initiiert wurde. Rasch wurde es bekannter und hat weltweit viele Anhänger, die mit einem GPS-Gerät oder…

Ursprünglichen Post anzeigen 377 weitere Wörter

Employability hängt nicht mehr davon ab, was man bereits weiß, sondern was man voraussichtlich lernen wird. Das bezeichnen die beiden Autoren Chamorro Premuzic and Mara Swan in diesem Harvard Business Review als „Learnability“. Unsere Bildungseinrichtungen, wie auch die meisten Weiterbildungsabteilungen, zielen aber auf die Vermittlung aktuellen Wissens. Qualifikation sagt nichts über die „Learnability“, also das Interesse an Neuem und die Fähigkeit zum selbständigen Aneignen von Wissen aus. Darauf kommt heute es an, meinen die Autoren.

Folgerichtig warnen sie vor der Verschwendung von Weiterbildungs-Budgets an Mitarbeiter, die ihre „Learnability“ nicht gezeigt haben, auch wenn sie noch so gut qualifiziert und produktiv sind. Nur in die mit dem „hungry mind“ sollte man Weiterbildungs-Budgets investieren.

Für so ein interessiertes und wissbegieriges Verhalten braucht es Vorbilder: Führungskräfte müssen das selbst vorleben. Lernen braucht auch Zeit, die im Job meist nicht übrig ist. Die „high learnability people“ nehmen sich diese Zeit trotzdem.

Um „Learnability“ bei Mitarbeitern auszuprägen, geben die Autoren Empfehlungen vom Stellen von Herausforderungen bis zum Hervorheben von Einzelnen, die z.B. interne Austausch-Events organisieren oder Blogs schreiben, ihr Wissen und andere Quellen im Unternehmen teilen. Hier der Link zum lesenswerten Artikel.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.